Me la propone un antiguo e inquieto amigo. ¿Cómo podría constituirse un orden político nuevo sin ella? ¿Cuál sería la fuente de la legitimidad democrática? En realidad, está aludiendo y

debatiendo con bastantes escritos míos en los que señalo su carácter mítico y la rechazo frontalmente.

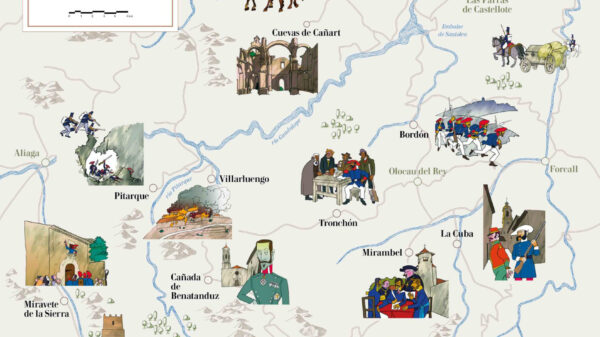

En la primera de las guerras carlistas de nuestro siglo XIX, en las que los campesinos defendían su estilo de vida tradicional frente a la centralización liberal de la burguesía aliada con los grandes propietarios latifundistas, uno de sus gritos más radicales, junto a los de Viva don Carlos, Vivan los Fueros y Abajo el cacique, era el de “viva la religión y muera la nación”.

¿Qué significado profundo, pero intuido por aquellas gentes sencillas, era el que se escondía en este último grito? Era el rechazo de la nación política, cerrada y excluyente, a la que contraponían la universalidad de la religión. La nación política es un invento de la Revolución Francesa. Frente al orden estamental del Antiguo Régimen se ideó ese mito que se basa en el cierre frente al exterior, la radical distinción entre el nacional y el extranjero.

El término nación, con anterioridad, no tenía un significado político. Hacía alusión simplemente al lugar del nacimiento. Se podía decir, se decía, salmantino de nación o de nación vizcaíno. No implicaba una connotación de cierre frente al exterior. La pertenencia a una comunidad política era voluntaria, sin que importase de dónde se procedía.

La nación política, no. Había que delimitar rígidamente los límites de la misma, las fronteras. Ya no eran, simplemente, hasta dónde alcanzaba el dominio del Señor. Era algo cuasi-sagrado, al otro lado de la raya, debía empezar otra nación, con otra lengua, otras costumbres, otras leyes. Resultaba inconcebible que hubiera relaciones transfronterizas, familiares, lingüísticas, comerciales, entre los habitantes de ambos lados de la muga. Ese constructo mental de nación política solo puede ser ideado por un nacionalismo. Dos raíces fundamentales estaban en esa construcción. El rechazo a la monarquía absoluta, con su poder despótico que había ahogado las libertades medievales. Y la superación de la división social en estamentos: dos marcados por el nacimiento, nobleza y plebe, y el tercero, más abierto, el eclesiástico, aunque sus altos puestos estaban en manos de la nobleza. De ahí el corolario de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, única para toda la nación. La primacía total de la ley supuso además cegar el derecho consuetudinario, la costumbre jurídica, emanada del uso popular. Otra consecuencia: el servicio militar obligatorio; el ejército, deja de ser un reducto de la nobleza, para convertirse en la “nación en armas”.

Llegamos ahora al tema de la soberanía. Con dos acepciones contrapuestas: la británica, fruto de su peculiar Revolución, que consagra al Parlamento como fuerte de poder, que comparte con la monarquía y fue formulada por Locke: el liberalismo, que pone a los derechos individuales por encima de las leyes. Y la francesa, derivada de Rousseau, que pone la “volontè generale” por encima de cualquier derecho, que sólo existe en cuanto creado por ella. De ahí, la Revolución francesa y el jacobinismo en su formulación extrema que recoge la soberanía del monarca absoluto y la traslada íntegra a la nación.

La pugna ideológica entre liberalismo y democracia acabó en una transacción: la democracia liberal, aceptando la formulación de Montesquieu que preconiza la limitación del poder estatal, dividiéndolo en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

La formulación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en que se plasmó esta doctrina de la Ilustración, a mi juicio presentó graves inconvenientes: la distinción entre ciudadano y hombre; sólo el primero goza de plenitud de derechos, el extranjero no los tiene todos, se acudió al principio de reciprocidad para darles en cada Estado los que se concedía a sus nacionales en el otro; son del hombre, no de la mujer, tuvo que tener lugar la lucha por el sufragio femenino y las posteriores feministas para avanzar en la equiparación de derechos de los dos géneros; su carácter totalmente individualista, ignorando la sociabilidad del ser humano: hablaban de un estado de naturaleza, previo a la constitución de las sociedades, a las que sólo se llega por un contrato; la mera igualdad teórica de los ciudadanos ante la ley, ignorando las profundas diferencias sociales: sólo la conquista tardía del sufragio universal y las luchas del movimiento obrero, permitieron avanzar en la formulación de los Derechos Fundamentales, completándolos con los sociales, económicos y culturales; aunque éstos últimos no se judicializan, son meras exhortaciones para el poder, a diferencia de los individuales que pueden ser exigidos directamente ante los tribunales.

Esa superación del estado de naturaleza, sólo se da dentro de los Estados, hacia fuera viven en una situación pre-social, no existe una norma superior a ellos -el famoso derecho de gentes de los clásicos-, sólo se rigen por los pactos que acuerden entre ellos. Así fue surgiendo lentamente un derecho internacional. Pero, ¿qué ocurre cuando un Estado lo incumple? No hay una instancia superior a ellos que garantice su vigencia. La realidad es que hace años existe una súper-potencia que lo transgrede cuando quiere. Y otras grandes potencias que hacen lo mismo, cuando les conviene. La ONU tiene la Asamblea, abierta a todos los países que respeten (?) los Derechos Fundamentales y el Consejo de Seguridad, con los cinco países vencedores en la 2ª mundial, con derecho de veto.

Vivimos una época con claro retroceso de los Derechos Humanos. Por dos causas: la globalización neoliberal, con su exigencia de libertad total de mercado sobre todas las esferas de la vida humana y la desregulación de la vida económica y laboral; los grandes multinacionales se imponen sobre las teóricas soberanía estatales.

Y el afán de seguridad, por el miedo al terrorismo. Con una consecuencia dramática: la destrucción de la Casa Común, con el riesgo para la supervivencia de nuestra especie y de las demás y el cambio climático.

Desbrozada la maleza que impide la visión compleja de la realidad, intentaré responder a la cuestión que origina este escrito. ¿Qué poder, distinto al de la periclitada soberanía, sería capaz de producir un cambio radical del desorden actual? Desde mi perspectiva, que brota de una serie de patrias escalonadas, desde la más cercana a la persona humana, hasta llegar a la totalidad de la familia humana, se trataría de una serie de poderes de abajo arriba, en una democracia íntegra y universal.

Esta ucronía, pues falta mucho para conseguirla, exige la existencia de demócratas en todos los niveles. Personas que sepan conjugar la defensa de sus niveles de convivencia con la solidaridad hacia todos los demás. Supone romper con el pensamiento único, basado en el individualismo competitivo, para admitir la gratuidad colaborativa como raíz de las sociedades humanas, dignas de tal nombre.

Con ello queda aclarada cuál debe ser la fuente de la legitimidad democrática: los Derechos Fundamentales, concebidos como nacidos no de un contrato de toma y daca, sino de una alianza de solidaridad, que abarca la aceptación, a beneficio de inventario que permite la innovación creadora, de la herencia de las generaciones pasadas, la atención a las presentes y la preocupación por las futuras. ¿Cabe una fuente de legitimidad más sólida?